���F(xi��n)�ڵ�λ�ã����(y��) > ������ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ����

������ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ

�����D����Գ��ʯ���c(di��n)�ֳɞ鵓�S�D����Գ��ʯ�a(ch��n)�أ�λ�ھ�S�h�DZ�9������ʯ�҉δ��ďRɽ��,�|��(j��ng)102��3��22.1��������25��13��12.5�����ф����ı��o(h��)������e1.16�f(w��n)ƽ������ԓ���c(di��n)��1975��5�°l(f��)�F(xi��n)�ż���(d��ng)�ﻯʯ���ɼ���һö���ǡ��������Ļ�ʯ����(j��ng)����ʡ�����^������ҡ��п�Ժ�ż���(d��ng)���c������о����b�����_�J(r��n)�����������ھ��800�f(w��n)��Ĺ�Գ���X����������ڵ��ݻ��vʷ�к����е��P(gu��n)ϵ��1975����1983������ʡ�����^���п�Ժ�ż���(d��ng)���c������о��������S�h�Ļ��^�M��(li��n)�ϰl(f��)���(du��)����(du��)ԓ���c(di��n)�M(j��n)����ʮ�οƌW(xu��)�l(f��)�������@�ù�Գ�Ę�(bi��o)���B��5�ߣ����M��10���������X��29�������X600��ö�����ι����i�ǡ�[Ԕ��(x��)]

����������zַ(��������(gu��)��)�r(sh��)�����fʯ����ַ���dzǿh�L(f��ng)����(zh��n)����ȴ帽��1961���1962��ɽ��ʡ���﹤��ί�T��(hu��)���^(gu��)�ɴΰl(f��)�����l(f��)�F(xi��n)ʯ��Ʒ�����������к۵�¹�Ǻ̈́�(d��ng)�ﻯʯ����r(sh��)���������������(j��)�ŵشŔ�������_�����������180�f(w��n)�������Ї�(gu��)����l(f��)�F(xi��n)������fʯ���r(sh��)���z��֮һ��������zַλ���S���������߳�����s170�Ĺ����A�������Ļ��z��̈́�(d��ng)�ﻯʯ���зֲ���ƽ���s1��Ľ��e(cu��)ɰ���С���(d��ng)�ﻯʯ��Ҫ��22�N�����(d��ng)���������������X����ƽ�~���������������������н^���Dz�ԭ��(d��ng)����Ҳ���m�ڲ�ԭ��ɭ������Ą�(d��ng)�����Ļ��z�ﹲ�l(f��)�F(xi��n)ʯ��Ʒ32��������ʯ����ʯƬ�ͽ�(j��ng)�^(gu��)�ӹ���ʯ����ʯ��ԭ�϶���ʯӢ�r���zַ�аl(f��)�F(xi��n)��[Ԕ��(x��)]

������ţɽ�zַλ���|��ʡ�I(y��ng)���д�ʯ����8����̎һ��(g��)������ɽ�������zַ���μs70�����������|������(g��)���c(di��n)���e�е��ļo(j��)�Ķѷe����1974�ꡫ1978�������@���Ⱥ��M(j��n)�����Ĵο��Űl(f��)�����l(f��)�F(xi��n)���S���Ą�(d��ng)�ﻯʯ������û��z�E����������������̿м�Լ��ٔ�(sh��)����ʯ����1984��9����������W(xu��)����ϵ�fʯ���r(sh��)-�Ō�(sh��)��(x��)�(du��)�ڰl(f��)���ţɽA�c(di��n)��Ѩ��6�ӕr(sh��)���l(f��)�F(xi��n)��һ�����ʯ���û��z�E����ʯ���^�������^�ǣ�ȱ���M�ǣ����������߹���������߹ǡ���ǵȹ�50�������һ��(g��)����������Ԃ�(g��)�w����ţɽ������ʯ��Ʒ���}ʯӢ�Ƴ���ʯ���^�٣�ʯƬ�^�������N�������ғ���������ʯ���й������ͼ������ǰ�ߔ�(sh��)������ʯ���Ĵ�Ƭ�������ӹ���������Ͷ��c�����ˡ�[Ԕ��(x��)]

�����ͿhԳ���zַλ�ڰ���ʡ�Ϳh�յ��(zh��n)����ɽ�ı��¡��ͿhԳ���zַ�Ǻ���o(j��)��ʯ��?gu��)r��Ѩ�ѷe��1980��10�º�1981��6������(du��)ԓ�zַ�M(j��n)���^(gu��)�ɴο��Űl(f��)�@�����ʯ�^�w��1��(g��)�����M��1����픹�1�K���~�ǿ��ϲ�1�K�����¾��X11ö���σ�(n��i)��(c��)�T�X1ö���@Щ��ʯ�������ٴ���������(g��)���ϵĂ�(g��)�w�������^�w�nj���һ��(g��)�������ԵĂ�(g��)�w�����B��ȱʧ�^�������X�B�Ľ^�ֶ���������(l��i)�������ΑB(t��i)�Ͼ���ֱ���˵��S��������������^�B���¡�Ͱ����~�����@��A���B�ǹDZ��^���X���^�����s1025���������B�ǵ����λ���^�ͣ��аl(f��)�_(d��)��ü�պ����������ǵ���ƽ���c�(xi��ng)ƽ��֮�g�����@�ĽǠ��^(gu��)�ɵȵ����Ϳh���^���ڿ����ΑB(t��i)�����Ϻͱ����˵��^�����ơ�[Ԕ��(x��)]

����ˮ�����zַ�����^��λ�ڌ����y�����`���R���(zh��n)���L(zh��ng)���_�£������y����24���������?x��n)|�C(j��)��(ch��ng)11������������e4308ƽ����������������ˮ�����fʯ���r(sh��)���Ļ������������ɫ������Ī˹���Ļ�ʯ�~���O(sh��)Ӌ(j��)��������ʯ���c�zַ�h(hu��n)������Ҫɫ�{(di��o)�������Sɫ�����ɫ�{(di��o)�����η�ʯ�����������҇�(gu��)�����^(q��)Ψһչʾ�fʯ���r(sh��)����ò�����}�����^��ˮ�������҇�(gu��)����l(f��)����fʯ���r(sh��)���Ļ��zַ����һ̎�e�������Ļ��zַ��ˮ�����zַ�İl(f��)�F(xi��n)�����������W(xu��)���J(r��n)���Ї�(gu��)�](m��i)���fʯ���r(sh��)���Ļ��zַ���e(cu��)�`Փ�����_(k��i)��(chu��ng)���҇�(gu��)�fʯ���r(sh��)���о����Ⱥ��������˱�������W(xu��)�ߵ��۹⣬����֮���������ļo(j��)����֮�����|������ٝ�u(y��)�顰�Ї�(gu��)�fʯ���r(sh��)--�ŌW(xu��)����ˇ��(f��)�d���������zַ�Ĺȡ�[Ԕ��(x��)]

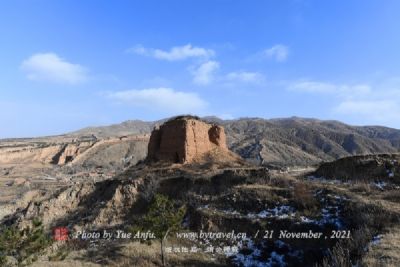

�����ն�����������Ļ��zַ��λ�ڰ���Ѕ^(q��)�Ա�32ǧ��̎�����ն��h���P(gu��n)�(zh��n)���ϼs5ǧ��̎��կ�崩��կ��һ���·��ɽ�������Ǿ��16000��ǰ����������z�E����ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ�����һ����һ�f(w��n)����ǰ�Ŵ���������@һƬ���ֹȵ���Ϣ���������Űl(f��)���Y�ϱ�����������^(q��)��؈؈����߀Ը����ƽ���w��ɽ�����ն��r�_�����й�����(d��ng)���z�E�������ն������zַ�����S��Ěvʷ�Ļ��e��ӡ�C��ǭ�е����x�͵�ʷǰ�Ļ������u(y��)�顰��������֮�������ɞ�ʷ�W(xu��)��һ�w����עĿ�ĠN��������������һ��Ȼ�ܶ����ϱ���(du��)����������������һƬ���g������d�Ӕ�(sh��)ʮǧ�ס�����c�������(du��)��87�������ھ����26�������L(zh��ng)30�����̎13������9����������ů�ġ�[Ԕ��(x��)]

������G�Ļ��zַ�l(f��)�F(xi��n)��1973��10������(d��ng)�r(sh��)���Ź����߰l(f��)�F(xi��n)��ʯ����ʯƬ��ʯ����387����������(gu��)��(n��i)���S�����ҌW(xu��)�ߵ���ҕ����(j��ng)1976�굽1984���M(j��n)һ���İl(f��)��ͿƌW(xu��)�о�����(j��ng)�҇�(gu��)�������ŌW(xu��)���Z�m���������кͅ����@�����b�����϶����fʯ��r(sh��)�����ڵ��z�E����һʯ�������(ch��ng)���@һ�zַ�LJ�(gu��)�⺱Ҋ(ji��n)���fʯ���r(sh��)������Ҫ�Ļ��zַ��������Ҫ�ĿƌW(xu��)�r(ji��)ֵ����G����ɽ���ǙM��?c��)ڃ?n��i)�ɹ��������ɽɽ�}����ɽ�����֧�}��ɽ����Ϫ����ˮ���m�����h(yu��n)����ľ�ס��ɽ��ʢ�a(ch��n)��ʯ(ͨ�Q�����ʯ)���h(yu��n)�ŵľ����������(l��i)���Ƹ��Nʯ���������͵ش���ʯ����ʹ���^(gu��)��ʯ�˺��������ȹ���������Ȼ�S�ؿ�Ҋ(ji��n)���������(l��i)��ʯƬ��ʯм���Լ�δ���Ƴɹ��İ��Ʒ���Ƕѷe�硭[Ԕ��(x��)]

������؞��zַλ�ڸ��Cʡ�ذ��h��I(y��ng)�l(xi��ng)�ǵ��Ė|�����zַ��h�Ǽs45����������e�_(d��)36�f(w��n)��ƽ������1978���ԁ�(l��i)�����Cʡ���﹤���(du��)�Ⱥ�(du��)���M(j��n)���˽�6����L(zh��ng)�ڰl(f��)������1983��������l(f��)��������ַ200�������Gַ30�����������������8000������İl(f��)�����@���Y�ρ�(l��i)�Д࣬��؞��zַ��һ̎��ʯ���r(sh��)���Ļ��z�����������4000��7500�ꡣ�zַ�������������@��ӳ�����a(ch��n)���g(sh��)�ɴֵ����İl(f��)չ�^(gu��)�������a(ch��n)�����е�ʯ��������ֻ�к�(ji��n)�εĴ���ʯ���Լ������Լ�ĥ������Ƶ�ʯ�����N��c��(sh��)�������^��������������������(sh��)���ͷN�������������ĥ��ʯ�����������ڳ��F(xi��n)�˼ӹ�����(x��)�ď�(f��)��ʯ���ʹ��͵Č���ĥ��ʯ�����Լ�����Ʒ�ȡ������İl(f��)չ�t����[Ԕ��(x��)]

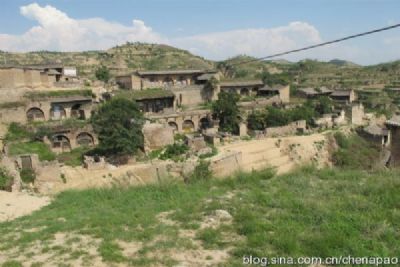

������ɽ�zַ�ֲ��ںӱ�ʡ�䰲�h�h��������ӱ������_(t��i)������ԓ�zַ���Ї�(gu��)�A���^(q��)��������ʯ���r(sh��)�������zַ���l(f��)�F(xi��n)��1973�����zַ��������������Ļ����s�鹫Ԫǰ5400�ꡫ��Ԫǰ5100�����zַ���Ļ��ѷe�O���S�������H�ߵط���ɫ����(du��)��̽ӑ�����Ļ��ĜYԴ���ݸ����ڵ���ʯ���r(sh��)���Ļ��z������P(gu��n)�I�����x������ԓ�zַ�ĵ��������ʌ����@��l(f��)�F(xi��n)���Ļ���������顰��ɽ�Ļ�����Ŀǰ�ںӱ������ϲ������䰲���ݳ�һ���Ѱl(f��)�F(xi��n)ʮ��̎���ڴ�ɽ�Ļ����zַ���r(n��ng)�I(y��)�Ǯ�(d��ng)�r(sh��)����Ҫ���a(ch��n)��ʽ�����zַ�аl(f��)�F(xi��n)�˃���������������Ѩʽ�������ڷ��������ܳ����иGѨ460����(g��)��������80��(g��)��Ѩ�аl(f��)�F(xi��n)���ѽ�(j��ng)̿���������еĶѷe���_(d��)2��������ʯ����ʯ����ʯ砡�[Ԕ��(x��)]

�����R�ҿ��zַ�����Ȱl(f��)�F(xi��n)���R��R�ҸG�����������s5000--4500������������ʯ���r(sh��)���^���ڵ��R�ҸG�Ļ����^���ڵ��R���Ļ���߀�и����ڵġ������Ļ������²��������R�ל�����Ļ��ӡ������з������A�����������Ѩʽ����ַ���й���Ĺ�ء��S������^������ɫ�Գȼt��������Ҫ�Ǻڲʣ���(g��)�e�аٲʣ����y��ʯ����ʯ�P��ʯ����ʯ���ʯĥ����Ҳ�бP�������P������ĥ���^��(x��)��������1975�����R�ҸG������һ��䓵�����(j��ng)��(ji��n)�������~�����R�ҸG���̖(h��o)�IJ�������I(y��)���ĵ������v�������U(ku��)��Ҏ(gu��)ģ��ʹ�䷶���ɵ������W��(gu��)�����ȣ��ϵ��ຣ�|�����Ĵ����������������ϲ����|���������(g��)���C�|����1923��8����1924���������|(zh��)�W(xu��)�Ұ������ڸ��C����[Ԕ��(x��)]

�����R�Sܫ�zַλ���ຣʡ��Ϳh���R�Sܫ�zַ���Ї�(gu��)�S�����ε^(q��)��ʯ���r(sh��)�������R�ҸG�Ļ���һ̎�zַ��1924�����״ΰl(f��)�F(xi��n)�������˃���Ĺ�������Ї�(gu��)�����ԁ�(l��i)���ຣʡ����̎�����(du��)��(du��)���M(j��n)���˶���{(di��o)�����R�ҸG�Ļ����R�S��ͼ��ɴ˶�����������(j��)̼��14����y(c��)�����R�S��͵ĕr(sh��)���s�ڹ�Ԫǰ2200��ǰ2000�ꡣ��1924��l(f��)�F(xi��n)�ă���Ĺ��0����4��������������һ�����b���4��(g��)��AȦ�y��С�ڏV���p���Y���ɼ������ƽ�ЙM�����Q�l�y���p���ޣ��Լ�һ���ڃ�(n��i)���L�в�ɫ�y����������(d��ng)�r(sh��)Ĺ������ˇ�(y��n)���Ɖ������zַ�ϲɼ��ı���������Ƭ���L(f��ng)���c��Ĺ�����Ļ�����ͬ���R�S������������|(zh��)���^�ֲ����y����мt�����g���߅�t���Ĵ֗l�y�������[Ԕ��(x��)]

�����V������ɽ���x�ϵ^(q��)����̎�S���������|�{�Зl֮������������֮�U(xi��n)�����R�S��֮�q��һ�l�ںӿv؞���N(y��n)�������h(yu��n)���fʯ���r(sh��)���������Խ����ƾÚvʷ���S����ʵ��Ļ������С���ƽ�(y��ng)���������桱����������ơ��Ă��f(shu��)���v��(l��i)���������vʷ�W(xu��)�ҺͿ��ŌW(xu��)�ҵ�Ŀ������(sh��)ʮ�f(w��n)�����ƚq�£��ڕx�ϴ���������˶������F���Ļ��z�a(ch��n)�����³�ַ�����@Щ���F�Ļ��z�a(ch��n)�����貵�һ�w���ǣ�������һ݅��һ݅�Ŀ��ŌW(xu��)����������������̽����һ����ʮ���o(j��)���ի@ɽ����ڿh�����zַλ����ڿh�ǖ|��7����̎���ں��Ԗ|7�������ς�(g��)���o(j��)50��������ղ�r(sh��)�l(f��)�F(xi��n)����һ��(g��)��e��300���f(w��n)ƽ���ij������zַ��1978-1987�����Ї�(gu��)���(hu��)�ƌW(xu��)Ժ�����о���ɽ���ڶ�������[Ԕ��(x��)]

����ƽ�Z�_(t��i)�ų��zַλ�ڻ��(y��ng)�h�ǖ|��4����Ĵ��B�l(xi��ng)�����f��������ռ����eһ������߶������Qƽ�Z�_(t��i)��ƽ�Zڣ���A�Z�_(t��i)��1988��2��13�ձ�������ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ����Ŀǰ�҇�(gu��)�l(f��)�F(xi��n)���������Ҏ(gu��)ģ����o(h��)����õ�4600�����ҵ���ɽ�Ļ��r(sh��)�ڹų��zַ�����l(f��)����1979�꣬��Ϣһ��(j��ng)��¶��������?q��ng)?b��o)������������(b��o)������������?q��ng)?b��o)������ۡ���(b��o)�������A��Ȕ�(sh��)ʮ�Һ���(n��i)����ý�w��(zh��ng)����(b��o)�������Z��(d��ng)һ�r(sh��)�����@���硣����r(sh��)���҇�(gu��)��һ��Ԋ(sh��)�迂����Ԋ(sh��)��(j��ng)��֮����L(f��ng)�������������^(gu��)�@��Ą�(d��ng)�˾�����֮ʎ��������֮���⣬������������o(w��)�������������������֮�����o(w��)���o(w��)�ģ�ֵ���������������������֮�����o(w��)���o(w��)����ֵ�������������f(shu��)����[Ԕ��(x��)]

������ʯ���r(sh��)���zַ��λ�ں���ʡ��ɽ�h����?gu��)X����100������ľ�n�Ӻ���ľ�ӽ��R���_(t��i)���������ĵ�������(bi��o)���|��(j��ng)110�50��������30�50�䡣��e�s300�f(w��n)ƽ�������Ļ��Ӻ�s3�����顰����?gu��)X�Ļ��������zַ��1954����ʯ���^(gu��)��ˮ��(k��)���M(j��n)�������{(di��o)��r(sh��)�l(f��)�F(xi��n)��1955��1956��1989��l(f��)�����l(f��)�F(xi��n)�з�����Ĺ������Ѩ���z�E���������L(zh��ng)���Σ�������üt�����K������t������(n��i)�l(f��)�F(xi��n)���ܽY(ji��)�ɌӵĴ����������Ț�����ס���е����ɸ߳���������_(t��i)�������г��Ō�(du��)�Q�ֲ��������������ʽ����������Ĺ�����������������ͯ���îY�������ж��˺���Ͱ�������������������ʯ����ĥ�ƞ������и�������P���Q��旵ȡ�������[Ԕ��(x��)]

����ţ�����zַλ���|��ʡ��Դ�h�c��ƽ�h�Ľ���̎���z�E�ֲ��ڷ����_(d��)50ƽ�������ʮ��̎���c(di��n)������1981��������ղ��аl(f��)�F(xi��n)�������������ڼ����Ů��R�c�eʯڣȺ���zַ���������s5000����������ʯ���r(sh��)���ļtɽ�Ļ����Ѱl(f��)�F(xi��n)��Ů��R��һ��(g��)���Һ�һ��(g��)���҃ɽM�����(g��u)�������Ҳ����ϱ��L(zh��ng)18�࣬�|����7�����������Ҳ����ϱ��L(zh��ng)2�����|����6��������ľ�Y(ji��)��(g��u)��������ԭľ��Ǽ�����(j��ng)�^(gu��)�Y(ji��)���̲ݽհѡ�����ͱ��扺��̎����Ȼ������߅���L�����tɫ���g���S��ɫ���e(cu��)�����ǎμy�����B�y�D����Ů��R��(n��i)�ѝM��Ů������(d��ng)���������Ŀǰ�H�l(f��)�����zַ��һС���֣��ͳ���������������^�������鷿���ֵȚ��K�����i�������B����(sh��)ʮ��������[Ԕ��(x��)]

��������Ϫ�zַλ�ں�����ʡ�R�R�����а���Ϫ�(zh��n)����������Ϫ�(zh��n)�����кܶ�ɳ�����ߔ�(sh��)����ʮ���ײ�����ɳ��֮�g���ݵ����zַ�ͷֲ���ɳ���ϣ��������Ă�(g��)ɳ��l(f��)�F(xi��n)���Ļ��z����1928������{(di��o)��r(sh��)�����ڵ�һ��ɳ���ϰl(f��)�F(xi��n)��һ��Ĺ����1930�꣬�Ї�(gu��)�������ŌW(xu��)����˼���ڌ�(du��)�@��Ĺ�M(j��n)��ԇ̽�l(f��)��r(sh��)������ԓĹ�ı�߅�l(f��)�F(xi��n)��һ��Ĺ�������Ї�(gu��)�������ֽ�(j��ng)�^(gu��)�˶���{(di��o)�飬�l(f��)�F(xi��n)�д����ļ�(x��)ʯ������Ƭ���Ļ��z�����Լ��ҿӺ�Ĺ����z�E���Ļ��z��ĕr(sh��)������ʯ���r(sh��)��������������ɂ�(g��)��ͬ�r(sh��)�������zַ��Ĺ��0����ʯ�����Է֞��������(x��)ʯ�������ʹ���ʯ����ĥ��ʯ���������Լ�(x��)ʯ�����������(x��)ʯ���������������΄�����������������ʯƬ����ʯ旵�ԭ�Ϟ���ʯ�͡�[Ԕ��(x��)]

���������^�zַλ�ں���ʡ�Ȏ��h�����^���ϵ����֮�ϡ��zַ��1959��vʷ�W(xu��)����������ԥ���������{(di��o)��r(sh��)�l(f��)�F(xi��n)����ͬ�����Ї�(gu��)���(hu��)�ƌW(xu��)Ժ�����о����_(k��i)ʼ�l(f��)���m(x��)�����������^�zַ���������Ļ��z��������1952��������ں���ʡ�Ƿ�h�������zַ�l(f��)�F(xi��n)����1956�������������_(d��)�R�zַ�l(f��)�F(xi��n)����?y��n)��Ļ���ò�^(q��)�e�������Ļ����������Q�顰���_(d��)�R��͡���1959������^�zַ�l(f��)�F(xi��n)�������Ļ��ѷeʮ���S�����Ļ��z������е��������ʶ����顰�����^�Ļ������zַ��e�_(d��)3ƽ���������Ļ��ѷe���_(d��)3��4�ף����Է֞��Ă�(g��)�r(sh��)�ڡ��F(xi��n)�Ѱl(f��)����m���zַ������^(q��)�zַ��������������Ѩ��Ĺ����z�E���m����zַ���l(f��)��2����1̖(h��o)�m���ַƽ������������|���L(zh��ng)108��[Ԕ��(x��)]

����ʬ�l(xi��ng)���̳��zַ�Ї�(gu��)�̴����ڶ����zַ��λ�ں���ʡ�Ȏ��h����1����̎��������ɽ�����R��ˮ����ַ���w�ڵ�����1��4�ס�1983�괺����ϻ��������аl(f��)�F(xi��n)���Ї�(gu��)���(hu��)�ƌW(xu��)Ժ�����о����M(j��n)�ж�ΰl(f��)��ԓ�zַ�İl(f��)�F(xi��n)����̽ӑ���Ļ��ʹ_�J(r��n)���������ַ������Ҫ���x��1988�����A���͇�(gu��)��(gu��)��(w��)Ժ������ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ����[Ԕ��(x��)]

����ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ��λ�ڝh�ڳDZ�5����̎�S��h�����(zh��n)�~��塣��һ̎�ஔ(d��ng)�ڶ���������ڵ��̴������Ļ��zַ��1954���Ѵȡ��?x��)r�l(f��)�F(xi��n)���zַ�|���M��s1100�����ϱ��v��s1000�ס����Űl(f��)�F(xi��n)�ǃ�(n��i)�б�����õĴ��͌m���ַ������ֲ��о���ס�����ֹ�������С��Ĺ�����F��Ĺ����������һ���������̴��~������������ʳ���ͶY����������һ�����X�L(zh��ng)�_(d��)41���ף��Ќ�26��������܊�½y(t��ng)����(qu��n)�������һ��������L(zh��ng)94���ף���Ŀǰ�����������̴������һֻ��55���Ĵ��~������Ŀǰ���������ĈA������ԓ�zַ����h�^(q��)����l(f��)�F(xi��n)�������Ĺų��zַ�����s3500����1954�������{(di��o)��r(sh��)�l(f��)�F(xi��n)��1963��ԇ����1974��197��[Ԕ��(x��)]

�����Ĵ��V�h���d�(zh��n)�������ϵ��R�����������^(gu��)�������ǶѴ��γ�һ�����㏝�������������������ϰ�������(g��)������B���S�����c֮�������˼��塶�Αc�h��־��ӛ�d�ġ����ǰ��¶ѡ����@����ǹ���������Ϣ����֮�ء���������������Ƕ��zַ�����Ƕ��zַ��e�_(d��)12ƽ������V������Ĵ�����(n��i)Ŀǰ��֪һ̎������V�����m(x��)�r(sh��)�g���L(zh��ng)���Ļ���(n��i)������S���Ĺ����Ļ��zַ��1988��1�±���(gu��)��(w��)Ժ������ȫ��(gu��)���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ�����Ƕ��zַ�İl(f��)�F(xi��n)����żȻ������(du��)���Ƕ��zַ�İl(f��)���о��s��(sh��)ʮ����m(x��)������1929���һ��(g��)��������(d��ng)?sh��)��r(n��ng)������\(ch��ng)��լ����ˮ�ϕr(sh��)�l(f��)�F(xi��n)һ�Ӿ�������ʯ����������Ĺ��������ɫ�������ˏV���P(gu��n)ע��1933����ǰ�A����W(xu��)�������ڸ�S�h��������[Ԕ��(x��)]

���c(di��n)�P(gu��n)ע